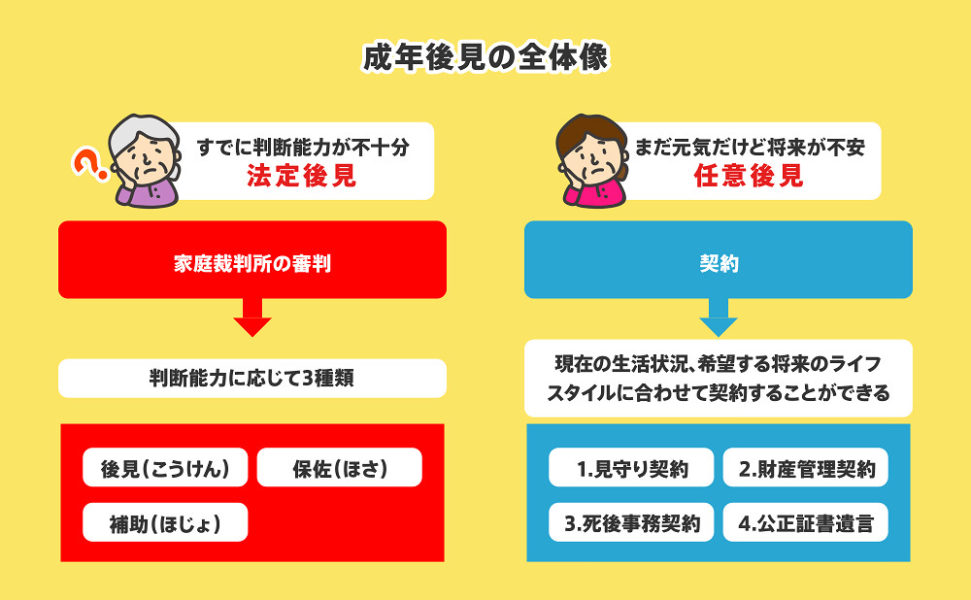

1.任意後見の概要

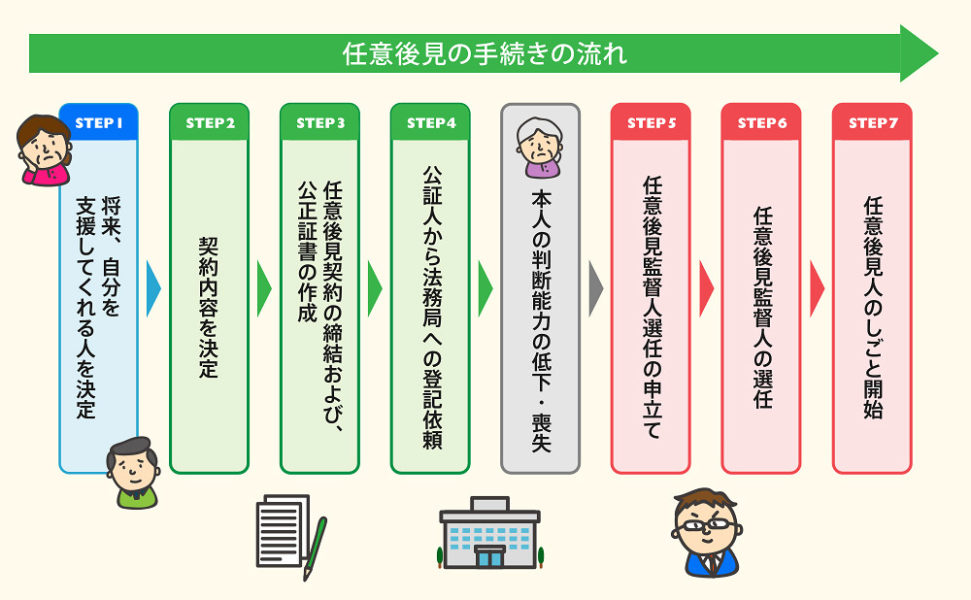

任意後見契約は十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめご自身が選んだ代理人(任意後見人)に、ご自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく必要があります。この任意後見契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人を代理して契約などをすることにより、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

判断能力が低下してきた場合に備え、将来どのような生活をしたいのか、また財産をどうように管理してほしいかなどを、支援をお願いする人(任意後見受任者)とよく話し合います。公証役場での相談により決めた内容を基に、任意後見契約を結びます。

この契約は、公証人の作成する公正証書によって結ばれ、契約内容は法務局に登記されます。申立て本人の判断能力が低下した場合に、任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申立てを行います。

・任意後見監督人が選任されることで、任意後見受任者は任意後見人となります。

・これにより、任意後見の事務が始まり、任意後見契約に基づいてご本人の意思を尊重しながら支援を行います。

| 将来型 | 移行型 | 即効型 |

| 現在元気なので、将来判断力が低下したときから支援 | 判断力は低下していないが、契約したときからサポート | すでに判断力が低下しているのですぐにサポート開始 |

| 連絡・面談による見守り(例:月1回程度の身上確認、3か月に1回程度は訪問して、心身の状態や生活の状況を直接確認) | 契約に基づいた受任事務 本人に代わって財産管理 | すぐに後見開始 |

| 判断力低下時、任意監督人選任 | 判断力低下時、任意監督人選任 | 判断力低下時、任意監督人選任 |

2.法定後見制度の概要

1)法定後見の3類型

| 後見 | 保佐 | 補助 | |

| 対象者(判断能力) | 常時判断能力が欠けた人 | 判断能力が著しく不十分なひと | 判断能力が不十分の人 |

| 開始手続き 申立権者 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監査人、市町村長等 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監査人、市町村長等 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監査人、市町村長等 |

| 本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |

| 判定方法 | 診断書 | 診断書または鑑定書 | 診断書または鑑定書 |

| 同意見・取消権 付与の対象 | 成年被後見人の法律行為は取り消しできる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為をのぞく | 民法13条1項所定の行為+家庭裁判所が認めた行為。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為をのぞく | 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める |

| 付与の手続き | 後見開始の審判 | 保佐開始の審判 | 補助開始の審判 +同意見の審判 +本人の同意 |

| 代理権 | 財産に関するすべての法律行為(結婚、離婚,養子などの身分行為の代理権はない) | 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める(特定の法律行為) | 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める(特定の法律行為) |

| 付与の手続き | 後見開始の手続き | 保佐開始の手続き +代理権付与の審判 +本人の同意 | 保佐開始の手続き +代理権付与の審判 +本人の同意 |

| 本人の同意 | 不要 | 必要 | 必要 |

2)成年後見人等の職務の範囲

①身上保護

- 治療・入院・退院等に関しての病院との契約締結、諸手続き、費用の支払い

- 健康診断書等の受診契約手続き、諸手続き、費用の支払い

- 住居の確保に関する契約の締結、費用の支払い

- 老人ホーム等の施設の入退所に関する契約の締結、諸手続き、費用の支払い

- アドボカシー活動(本人の利益を代弁すること)

- 介護を依頼する行為、介護、生活維持に必要な契約の締結、福祉サービスを利用する手続き、支払等

- 要介護認定手続き及び更新手続き

- 契約内容の監視、履行の確認、苦情申し立て

- リハビリに関する契約の締結、費用の支払い

- 一般的な見守り活動

②財産管理

- 不動産、預貯金、現金などの管理、保存、処分等

- 銀行や証券会社などの金融機関との取引に関する事項

- 定期的な収入の受領及び費用の支払いに関する事項

- 生活に必要な送金および物品の購入等に関する事項

- 年金・生活介護などの申請・受領等

- 証書・印鑑等の保管、各種手続き等

- 生命保険、損害保険等

- 相続に関する事項

3.遺言のご相談に関して

自分が亡くなった後の相続財産の分け方について、自らの意思を反映させたいと希望する場合、遺言を作成しておくのが最も有効な方法です。遺言は被相続人の最後の意思表示であることから、原則として尊重されることとなっており、遺言で指定された相続分(指定相続分)は法定相続分に優先することとされているからです。

弊所ではご相談者のご希望を明確にし、現状把握、リスクの確認等を行い考えられる最適な遺言書作成のアドバイス及び実際の遺言書作成手続きのサポートをさせて戴きます。

1)法的に効力のある遺言の内容

遺言書には何を書いてもよいのすが、法律上効力を有する遺言事項は限られています。

| 身分に関すること | 婚外子の認知、未成年後見人の指定、後見監査人の指定 |

| 財産処分に関すること | 遺贈、寄附、信託、財産処分 |

| 相続に関すること | 相続分の指定とその委託、遺産分割方法の指定とその委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、特別受益の持ち戻しの免除、相続人の廃除、廃除の取り消し、遺言執行者の指定とその委託、祭祀承継者の指定など |

2)主な相続財産の評価方法

遺産相続について遺言しておく場合は財産目録を作成します。相続財産は借金などのマイナス財産も含まれます。

| 財産の種類 | 評価方法 |

| 宅地 | ・市街地宅地 路線価方式=路線価×面積 ・郊外・農村宅地 倍率方式=固定資産税評価額×国税庁が定める倍率(小規模宅地等には特例があります) |

| 借地権 | 土地の評価額(更地価格)×借地権割合 |

| 建物 | 固定資産税評価額 |

| マンション | 建物は専有面積による固定資産税評価額 土地はマンション全体の敷地面積評価額×持ち分の割合 |

| 預貯金 | 相続開始日の預入残高と相続開始の日現在において解約するといた場合に支払いを受けることができる既経過利子から源泉徴収税額を引いた金額との合計額。ただし、普通預金、当座預金は預入額 |

| 株式 | 上場株式は相続開始日の終値と相続が開始された月以前3か月間の毎日の終値の各月平均額のうち、最も低い金額 |

| 自動車・家財 | 相続開始日に同じものを買おうとした場合の価額。家財は1個、1組ごとに評価しますが5万円以下のものは家財一式30万円などのように一括して評価できます |

| 書画 | 類似品の売買実例価額や専門家の意見などを参考にします |

3)遺言の執行と遺言執行者

遺言者の代理人として、遺言の執行に必要な一切の行為(相続財産の管理、遺贈の履行など)を行える権利義務が明確になりました。遺言の執行は、相続人や遺言執行者がおこないます。あらかじめ遺言執行者が決められていなくても、相続分の指定のように相続との開始とともに効力を生じ、遺言内容を実現するための行為が必要ない場合もあります。子供の認知、相続人の廃除と廃除の取り消しには遺言執行者が必要です。遺言執行者は遺言でしかできません。遺言執行者は遺言を執行するための遺産の管理や処分に対する一切の権利と義務を持ちます。相続人などの利害関係人は勝手に遺産を処分するなど執行を妨げることはできません。遺産執行者が必要なのに指定されていない、辞退した場合は、利害関係者が家庭裁判所に遺産執行者の選任を申し立てます。

4)遺言の種類

| | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |

| 作成場所 | 自由 | 公証役場 | 自由 |

| 作成方法 | 本人が自筆(財産目録はパソコン作成可) | 公証人が口述筆記(パソコン可) | 本人(自筆、代筆、パソコン可) |

| 証人・立会人 | 不要 | 2人以上の証人の立ち合い | 2人以上の証人と公証人 |

| 費用 | かからない | 作成手数料 | 公証人の手数料 |

| 署名捺印 | ともに必要、押印は実印、認印、拇印のいずれかで可 | 本人の署名・実印による押印、証人、公証人の署名押印が必要 | 本人・・遺言書・封紙に署名・押印。証人・公証人・・封書に署名・押印 |

| 封印 | 不要 | 不要 | 必要 |

| 秘密保持 | できる | 遺言内容、遺言したことが知られる | 遺言したことは知られるが遺言内容は秘密にできる |

| デメリット | 方式、内容により無効になる可能性、死後発見されなかったり、紛失、改ざんの恐れ | 費用がかかる。証人、作成準備が必要 | 遺言の存在は明確にできるが、方式・内容によっては向こうの可能性 |

| 死亡後の家庭裁判所の検認 | 必要(法務局に保管されていた場合は不要) | 不要 | 必要 |